一見、伝統的な紙媒体のイメージが強い同社が、なぜ最先端のAI技術で業界を驚かせる一手に出たのか。この技術は、私たちの生活やビジネスにどのような未来をもたらすのだろうか。

“心を再現するAI”が広告効果を最大化する

今回、地域新聞社が出願した特許技術の核心は、「心理状態のデジタルツイン」を生成AIで作り出す点にある。

デジタルツインとは、現実世界のモノやコトを、デジタルの世界にそっくりそのまま再現する技術のこと。これを「ユーザーの心理状態」に応用したのが本技術だ。具体的には、アンケート回答や購買履歴、Webサイトの閲覧ログといった多次元的なデータを生成AIが分析し、ユーザー一人ひとりの「関心・欲求・ストレス・購買意欲」といった内的状態と、年齢や価値観といったペルソナ特性を統合したモデル(=心理のデジタルツイン)を構築する。

これにより、何が可能になるのか。

従来の広告技術が「30代・女性・千葉市在住」といった静的なセグメント(属性)でターゲティングしていたのに対し、この技術は「仕事で少しストレスを感じ、週末の癒やしを探しているかもしれない」といった動的なモーメント(今この瞬間の心理)を捉える。

その結果、AIが「この心理状態のユーザーには、このタイミングで、この訴求内容の広告を見せるのが最も効果的だ」と判断し、広告の配信タイミングや表現を自動で最適化する。これはもはや、単なる広告配信ではなく、ユーザーの心に寄り添うコンシェルジュのような役割をAIが担う時代の到来を予感させる。

なぜ「地域新聞社」がこの技術を生み出せたのか?

最先端のAI技術開発は、GAFAMのような巨大テック企業の独壇場と思われがちだ。しかし、この技術の根幹には、地域新聞社が40年以上にわたって築き上げてきた、他に類を見ない「アセット(企業資産)」が存在する。

同社は毎週174万世帯に『ちいき新聞』をポスティングし、年間約7,000社の広告主と取引を行っている。この過程で蓄積された膨大なアンケート情報や応募情報、地域に根差した購買データは、AIを学習させるための「質の高い教師データ」の宝庫だ。

大手プラットフォーマーが持つデータが「広く浅い」ものであるとすれば、地域新聞社のデータは特定のエリアにおける「狭く深い」信頼関係に基づいたもの。このユニークなデータ基盤こそが、「心理」という複雑で機微な領域を扱うAIモデルを構築する上での強力な武器となったのだ。

広告の枠を超え、あらゆるビジネスに応用可能なポテンシャル

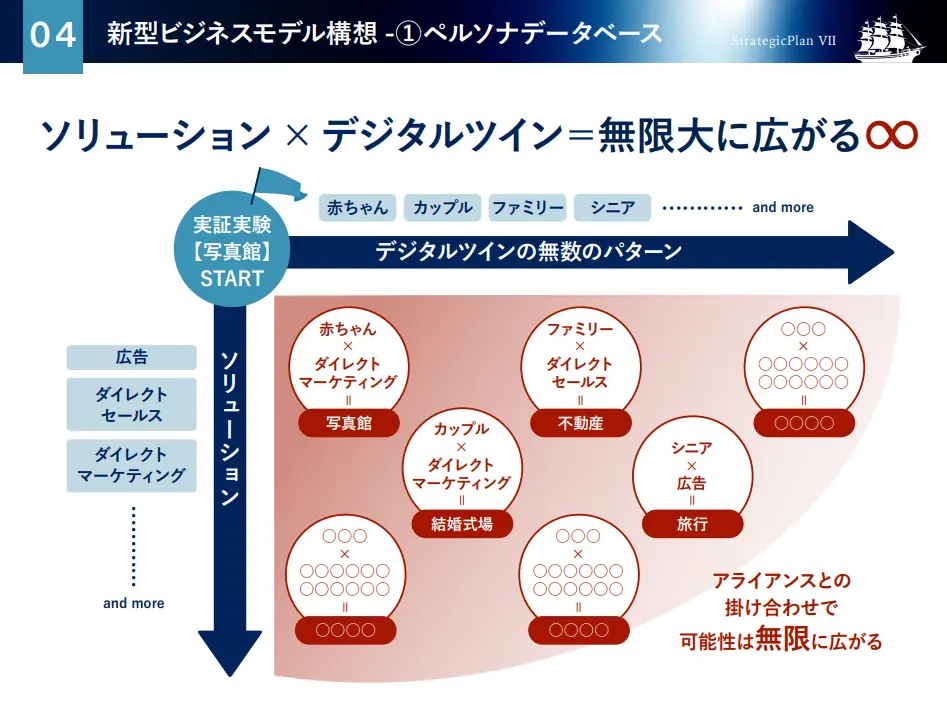

地域新聞社は、この技術を広告分野に留めるつもりはない。プレスリリースでは「あらゆる業種に対するダイレクトセールス、ダイレクトマーケティングなど、さまざまなソリューションに応用することで無限に拡張していけるポテンシャルを持っています」と明言している。

例えば、ECサイトで「何を買うか迷っている」心理状態を検知して最適な商品をレコメンドしたり、金融機関が「将来への不安」を感じている顧客に適切な資産形成プランを提案したりと、その応用範囲は計り知れない。

「ビッグデータ × 生成AI × 行動科学 × ペルソナ設計」という異分野の融合から生まれたこの技術は、地域新聞社が伝統的な情報誌ビジネスから、地域共創を牽引するデータカンパニーへと変貌を遂げるための、強力なエンジンとなるだろう。同社が開催する個人投資家向け説明会では、この壮大なビジョンの詳細が語られるはずだ。今後の動向から目が離せない。

コメントを残す