日本の商取引の現場は、今まさに、歴史的な変革期を迎えています。長年にわたり、企業活動の根幹を支え続けてきた決済インフラの領域で、全く新しい挑戦が始まろうとしています。株式会社ROBOT PAYMENT(以下、ROBOT PAYMENT)と、慶應義塾大学商学部 岩尾俊兵准教授(新産業創造メディア「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」を運営するTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社(ワイハウ)代表取締役社長)が、共同研究を開始するという、日本の経済界に大きなインパクトを与えるであろうニュースが、本日、発表されました。

本記事では、「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」編集部が、ROBOT PAYMENT社のプレスリリースの内容をもとに、画期的な共同研究が、日本の商取引の在り方、ひいては日本経済全体にどのような影響をもたらすのか、その無限の可能性と、輝かしい未来を深く掘り下げていきます。

ROBOT PAYMENTの挑戦:決済インフラから社会課題解決へ

ROBOT PAYMENTは、創業以来、決済代行サービスや請求・債権管理システムといった、企業のバックオフィス業務に不可欠な、信頼性の高い決済インフラを提供し続け、日本経済の発展に大きく貢献してきました。そのROBOT PAYMENTが、今回、慶應義塾大学の岩尾俊兵准教授との共同研究という形で、新たな挑戦に乗り出すことを表明しました。

プレスリリースによれば、ROBOT PAYMENTは、日本の商取引における「慣習」「非効率」「与信」という、長年にわたり解決が困難であった3つの課題を指摘しています。これらの課題は、日本企業の成長を阻害する要因として、かねてより問題視されてきましたが、個々の企業の努力だけでは解決が難しい、構造的な問題であるという認識が一般的でした。ROBOT PAYMENTは、今回の共同研究を通じて、これらの課題に対し、決済インフラという同社の中核事業を基盤としつつ、最先端の学術的な知見を融合させることで、より根本的かつ持続可能な解決策を見出すことを目指すとしています。

なぜ岩尾俊兵准教授なのか?:経営理論と実践の融合

今回の共同研究のパートナーとして、ROBOT PAYMENTが白羽の矢を立てたのが、慶應義塾大学商学部の岩尾俊兵准教授です。岩尾准教授は、経営学、中でも企業金融(ビジネス・ファイナンス)分野の第一人者として知られる研究者であり、ワイハウの代表取締役社長として、実業界でもその手腕を発揮しています。

ROBOT PAYMENTが岩尾准教授との共同研究を選んだ理由は、プレスリリースにも明記されている通り、「岩尾准教授のビジネス・ファイナンス分野における豊富な知見と、当社が長年培ってきた実務経験を融合」させることで、より実効性の高い、そして社会に真のインパクトを与えるソリューション開発が可能になると確信したためと考えられます。

共同研究の3つのテーマ:商取引の未来を拓く

今回の共同研究では、以下の3つのテーマが設定され、それぞれのテーマにおいて、革新的なソリューションの創出が期待されています。

- サプライチェーン・ファイナンス:ファクタリングの再定義:

- サプライチェーン全体の資金の流れをより円滑にし、最適化する手法として、ファクタリングの役割を再定義し、現代のビジネス環境に最適化された、新たなファクタリングの活用モデルを構築することを目指します。

- 未収金督促:行動科学でアプローチ:

- 人間の心理や行動特性に関する深い知見を持つ行動科学の視点を取り入れることで、債務者の自発的な支払いを促す、より効果的で、かつ、良好な取引関係を維持できる、全く新しい未収金督促戦略を開発することを目指します。

- 掛け払い:与信リスク評価と不正検知の進化:

- AI(人工知能)や高度な統計分析などの最先端テクノロジーを駆使し、従来の与信審査モデルを抜本的に高度化することで、与信リスクをより正確に評価するとともに、不正取引を早期に検知し、未然に防ぐことができる、革新的なシステムを構築することを目指します。

これらのテーマは、いずれも現在の日本の商取引における喫緊の課題であり、その解決は、企業活動の効率化、取引の活性化、そして日本経済全体の持続的な成長に繋がる、極めて重要な意味を持つと言えるでしょう。

日本の商取引の課題:「慣習」「非効率」「与信」の三重苦

ROBOT PAYMENTが指摘する「慣習」「非効率」「与信」の3つの課題は、日本の商取引の現場に深く根付き、長年にわたり、日本企業の成長を阻害してきた構造的な問題です。

- 旧態依然の「慣習」: 長い歴史の中で培われてきた商慣習の中には、現代のデジタル化されたビジネス環境においては、明らかに非効率となっているものが少なくありません。例えば、未だに多くの企業で、紙ベースの書類のやり取り、対面での手続き、固定的な取引条件などが、当然のように行われています。

- 業務プロセスの「非効率」: 多くの企業において、手作業によるデータ入力、複数のシステム間でのデータ連携の不備や断絶、煩雑で時間のかかる承認プロセスなど、業務プロセスの中に、数多くの非効率な部分が、未だに存在しています。

- 中小企業を阻む「与信」の壁: 新規取引先や、実績の乏しい中小企業、設立間もないスタートアップ企業に対する与信審査は、過去の取引実績や財務諸表などの、画一的な基準に基づくことが多く、過度にリスクを回避する傾向があるため、本来であれば健全な取引が成立するはずの多くの機会を損失させている可能性があります。

これらの課題は、日本企業の生産性を著しく低下させ、国際競争力を削ぐ要因として、長年、問題視されてきました。今回の共同研究は、これらの課題に対し、決済インフラという、企業活動の根幹を支える視点から、具体的かつ実効性のある解決策を提示することを目指す、極めて意義深い挑戦であると言えます。

未来への展望:産学連携が切り拓く新時代

ROBOT PAYMENTと岩尾准教授の共同研究は、単なる企業と大学の研究協力という枠組みを超え、日本の商取引の在り方を根本から変革し、新たな時代を切り拓く可能性を秘めた、極めて重要なプロジェクトであると、CHALLENGER編集部は捉えています。決済インフラという、企業活動、ひいては経済活動の基盤となる領域から、社会全体の課題解決に挑戦するというROBOT PAYMENTの先見性と、その壮大なビジョンは、今後の企業経営における、新たな模範となることは間違いないでしょう。

今回の共同研究の成果が、具体的にどのような形で社会に実装され、日本の商取引の現場にどのような変化をもたらすのか、そして、日本経済全体をどのように活性化していくのか。「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」編集部は、その歴史的な変革の瞬間を、読者の皆様とともに見届け、そして、その詳細を余すところなくお伝えしていくことを、ここに約束いたします。

【CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち 編集部コメント】

今回のROBOT PAYMENTと慶應義塾大学・岩尾俊兵准教授との共同研究は、決済インフラという、経済活動の血液とも言える領域を担う企業が、その社会的責任を自覚し、社会全体の課題解決に正面から取り組むという、極めて意義深く、そして、今後の日本経済の行方を左右する可能性すら秘めた、歴史的な挑戦であると、CHALLENGER編集部は高く評価しています。

岩尾俊兵准教授の経営学における卓越した知見と、ROBOT PAYMENTが長年培ってきた決済インフラ事業における実務経験が融合することで、これまで誰も考えつかなかった、全く新しい、そして画期的なソリューションが生まれることを、大いに期待するとともに、その研究成果が、日本企業の競争力強化、ひいては日本経済全体の持続的な成長に繋がることを、心から願ってやみません。

[株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要]

社名 :株式会社ROBOT PAYMENT(東証グロース:4374)

所在地 :東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 :2000年10月

代表 :代表取締役 清久 健也

企業サイト:https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧:https://www.robotpayment.co.jp/service/

[慶應義塾大学 岩尾俊兵 准教授について]

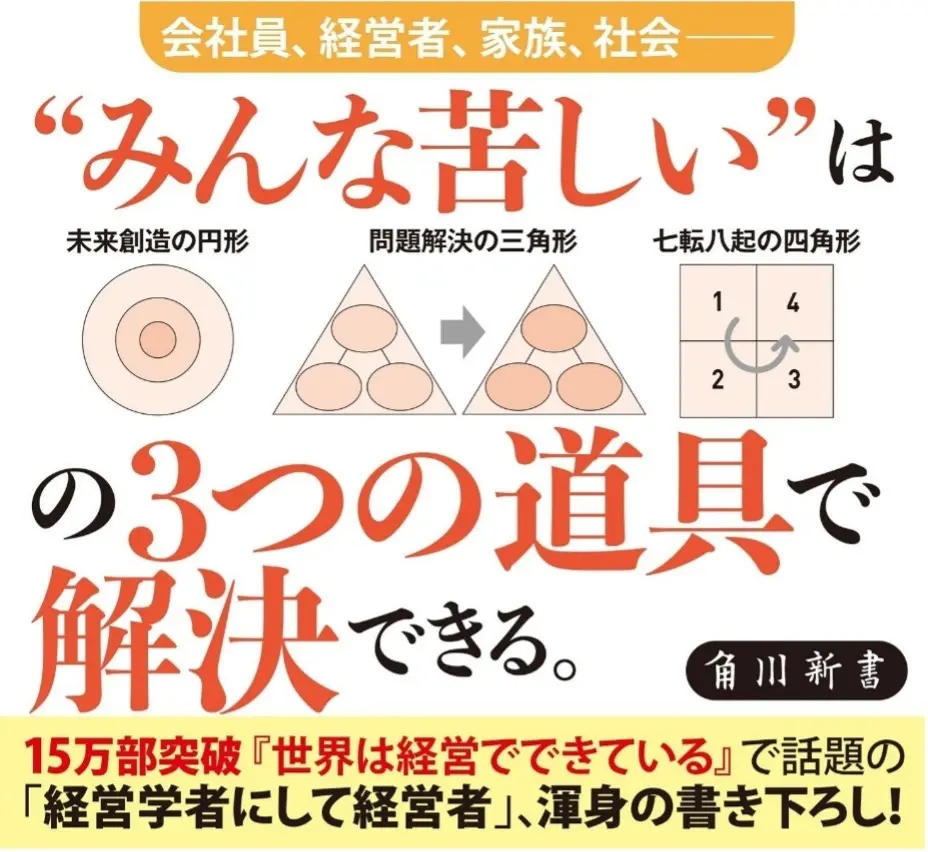

東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了、東京大学博士(経営学)第一号、明治学院大学経済学部国際経営学科専任講師、東京大学大学院情報理工学系研究科客員研究員、慶應義塾大学商学部専任講師を経て、2022 年より同学部准教授。THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 代表取締役社長。第 73 回義塾賞、第 37 回組織学会高宮賞著書部⾨、第 36 回組織学会高宮賞論文部門、第 22 回日本生産管理学会賞理論書部門、第 4 回表現者賞等受賞。著書に『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』(光文社新書、近刊)ほか多数。

【新産業創造メディア「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」について】

「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」は、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社が運営するオンラインメディアです。本メディアでは、企業変革、M&A、新規事業などに関する情報を発信し、日本経済の再活性化、新産業の創出に貢献することを目指しています。https://media-incubate.com/industry/

コメントを残す