※本記事は、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社が運営する「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」によるPR記事です。子会社の記事になります。メディア編集長の浜崎正己が執筆しています。

2025年5月11日現在、1月28日の発表から3ヶ月が経過した今、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823)によるサンライズジャパンの子会社化が本格的な軌道に乗り始めている。日本最大級の日焼けサロンチェーン「SOLE」を展開する株式会社サンライズジャパンの株式51%を取得し子会社化したこの決定は、単なる企業買収を超えた、日本の企業再生の新たなパラダイムを提示するものとして、業界から注目を集め続けている。

本記事では、3ヶ月を経た今だからこそ見えてきた、サンライズジャパンの歩み、民事再生を経た経緯、そしてTHE WHY HOW DO COMPANY独自の「滞留理論」による再生戦略の実際について、詳しく解説する。

サンライズジャパン – 四半世紀に渡る光の力への挑戦

株式会社サンライズジャパンは1992年12月に設立され、「私たちは心と体の健康を通じて、アクティブなライフスタイルを提案・発信する企業」として、独自の事業展開を行ってきた。2025年で創業33年目を迎える同社の事業の核となるのは、ヨーロッパのフォトセラピー文化を日本に導入した「光を活用した健康づくり」である。

タンニングビジネスの先駆者として

サンライズジャパンは、世界三大タンニングマシンメーカーの一つであるローマン社(ドイツ)と独占販売契約を締結し、「TANNING STUDIO SOLE」ブランドを確立。全国に日焼けサロンの専門店を展開するとともに、タンニングマシンの販売・レンタル事業も手がけている。現在、フィットネスジム、温浴施設、美容サロンなど、全国に約3,500台のタンニングマシンを設置している。

日本において、紫外線は「有害」というイメージが先行しがちだが、サンライズジャパンは医師との連携のもと、紫外線浴により生成される「ビタミンD」の健康効果に注目。骨粗しょう症、糖尿病、感染症予防、がん等の免疫不全の予防・改善効果があるとして、タンニングマシンの有効活用を推進してきた。

多角的事業展開の歴史

サンライズジャパンの歩みは、まさに日本の消費文化の変遷と共にある。2000年代には、レストラン事業に進出し、「news DELI」を展開。ハニーバタートーストやカフェ飯という言葉の先駆けとなった。2009年には、MLB公認の「MLB café TOKYO」を恵比寿にオープンするなど、飲食事業も展開した。

さらに、四半世紀に渡って「美しい肌」を追求する化粧品事業も展開。自己治癒力を最大限に高める「HomeoBeau(ホメオバウ)」シリーズと、自然由来成分にサイエンスを融合した「FIENA」ブランドの2大ブランドで、プロ仕様のスキンケア化粧品を提供している。

社会貢献への強い意志

特筆すべきは、サンライズジャパンが単なる営利企業にとどまらず、社会貢献活動に積極的に取り組んできたことである。2011年から続く「スポーツ・オブ・ハート」の開催では、パラリンピアンの呼びかけにより、障がいのある人もない人も、国籍、人種、性別を超えて楽しめるイベントを毎年開催。「ノーマライズな社会」の実現を目指す活動を続けている。

民事再生から見えた課題と転機

しかし、華々しい事業展開の一方で、サンライズジャパンは2024年に重大な転機を迎えることになる。

コロナ禍が招いた経営危機

同社は、ピーク時には売上高54億円を誇っていたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、日焼けサロン事業が大きな打撃を受けた。密室空間での営業が制限され、外出自粛により顧客数が激減。売上が急激に減少し、経営が厳しくなった。

2024年11月、サンライズジャパンは民事再生法の適用を申請。株式会社エバーオンワードをスポンサーとして、事業再生への道を歩み始めた。同年12月には、再生計画認可決定が確定。多角化していた事業を整理し、原点回帰を図ることとなった。

事業の選択と集中

認可された再生計画では、サンライズジャパンの事業を以下の2分野に集約することが決定された。

- タンニングビジネス:タンニングスタジオの運営・FC展開、タンニングマシンの販売・レンタル

- 化粧品事業:化粧品開発、卸売・小売販売

これにより、レストラン事業やイベント事業から撤退し、コア事業への集中を図ることとなった。しかし、この選択は単なる事業縮小ではなく、新たな成長戦略の始まりでもあった。

THE WHY HOW DO COMPANY「滞留理論」による革新的再生戦略

ここで登場するのが、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社である。同社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンのもと、独自の経営理論「滞留理論」を活用した企業再生を行っている。

滞留理論とは何か

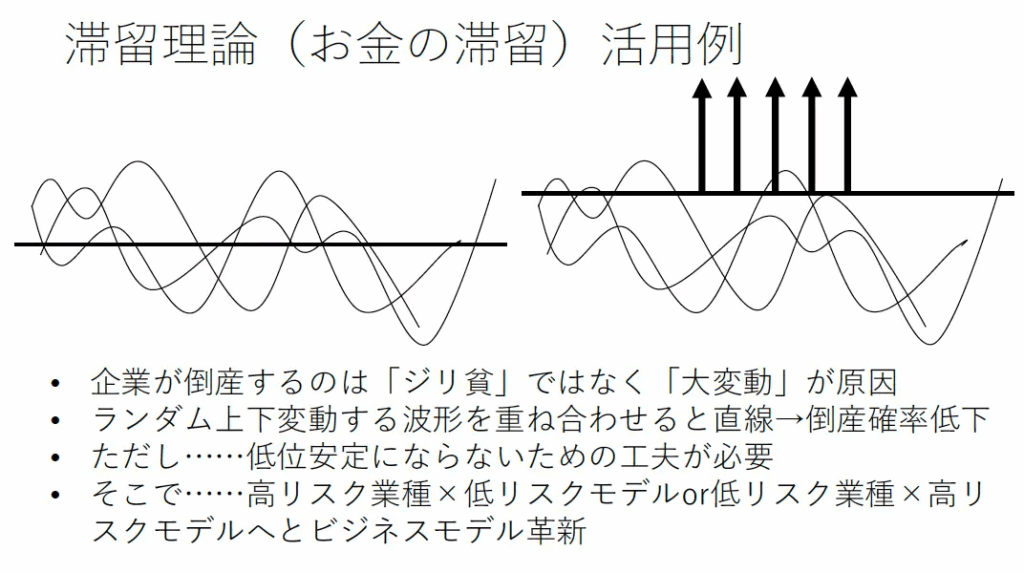

THE WHY HOW DO COMPANYの岩尾俊兵代表が提唱する「滞留理論」は、日本企業の根本的な問題を解決する革新的な経営手法である。

従来の日本企業は、以下のような組み合わせを行うことが多かった。

- 高リスク市場×高リスクビジネスモデル(例:飲食店での巨額初期投資)

- 低リスク市場×低リスクビジネスモデル(例:大手の下請け業務)

この結果、資金大変動や資金滞留による倒産、もしくは変動の少ないジリ貧経営に陥ることが多かった。

滞留理論は、この組み合わせを逆転させることで解決を図る。

- 高リスク市場×低リスクビジネスモデル

- 低リスク市場×高リスクビジネスモデル

サンライズジャパンへの適用と3ヶ月の成果

THE WHY HOW DO COMPANYは、この滞留理論をサンライズジャパンの再生に適用した。そして発表から3ヶ月が経過した現在、その効果が着実に現れ始めている。

まず、日焼けサロン運営という「高リスク市場×高リスクビジネスモデル」から脱却。代わりに、全国の日焼けサロンにSOLEブランドを貸与し、日焼けマシンのメンテナンスを一手に引き受ける「高リスク市場×低リスクビジネスモデル」へと転換した。

この変革により、以下のメリットが生まれた。

- 安定収益の確保:店舗運営のリスクを負わずに、ブランド貸与とメンテナンスで安定収益を得る

- 市場拡大の可能性:温浴施設やジムへの展開が容易になる

- 品質管理の徹底:トヨタ生産方式と日本的品質管理の導入で、メンテナンス品質を向上

日本の企業再生に新たな光を

今回の買収から3ヶ月が経過し、その成果が見え始めた今、単に一企業の子会社化に留まらない、日本の企業再生における新たなモデルケースとしての意義が明確になってきている。

M&A業界のパラダイムシフト

従来のM&Aは、「成長企業による成長企業の買収」もしくは「大企業による小企業の買収」が中心だった。しかし、THE WHY HOW DO COMPANYのアプローチは異なる。

同社は自らを「M&A業界における総合不動産ディベロッパー」と位置づけ、「過去に大成功をしたが失敗した企業(再成長ポテンシャルのある企業)」の再生に特化している。これは、日本経済の持続的成長にとって重要な意味を持つ。

長期保有型M&Aの意義

THE WHY HOW DO COMPANYは、短期的な利益追求ではなく、長期保有型のM&Aを基本方針としている。これにより、被買収企業の企業文化や人材を大切にしながら、持続的な成長を支援することが可能となる。

人材育成と技術継承

サンライズジャパンが33年間で培った、タンニングマシンのメンテナンスや化粧品開発のノウハウは、日本の貴重な技術資産である。THE WHY HOW DO COMPANYは、これらの技術の継承と人材育成にも注力する方針だ。

結語:挑戦者たちが描く新たな産業創造

2025年5月11日現在、THE WHY HOW DO COMPANYによるサンライズジャパン子会社化から3ヶ月が経過し、その取り組みは着実な成果を上げている。これは、日本の企業再生における新たな可能性を示すものである。従来の事業モデルから脱却し、革新的な経営理論「滞留理論」を適用することで、危機に瀕した企業が再び飛躍する道筋が明確に示された。

THE WHY HOW DO COMPANY代表の岩尾俊兵氏は、このような企業再生を通じて、「日本経済にもう一度豊かさを取り戻す」という壮大なビジョンを掲げている。一方、サンライズジャパン代表の亀田信吾氏は、「光の力で心と身体を癒す」という創業以来の理念を貫きながら、新たな事業モデルへの挑戦を続けている。

両社の経営者が持つ、失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢こそが、まさに「CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち」の精神を体現している。サンライズジャパンの再生は着実に進展しており、その歩みは日本の多くの企業に希望と勇気を与えるものとなっている。

光の力で健康を提供するサンライズジャパンと、企業再生で新たな価値を創造するTHE WHY HOW DO COMPANY。この二社の融合が、日本の産業界に新たな光をもたらすことは、もはや確実と言えるだろう。

【編集後記】

企業の失敗と再生が、実は新たな革新の源泉となることを改めて実感しました。サンライズジャパンの民事再生から子会社化への道のりは決して平坦ではありませんでしたが、THE WHY HOW DO COMPANYの「滞留理論」という新たな視点が、従来の常識を覆す可能性を秘めていると感じます。

発表から3ヶ月が経過し、その成果が徐々に見えてきた現在、この取り組みが日本の企業再生のスタンダードとなる可能性を強く感じています。日本経済が直面する様々な課題を、このような革新的なアプローチで解決していく企業が増えることを期待しています。サンライズジャパンの今後の展開に、引き続き注目してまいります。

浜崎正己(CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち 編集長)

コメントを残す